Comentario al evangelio del Domingo 02 de Septiembre del 2012

Lo que mancha y lo que limpia

Existe un fuerte contraste entre, por un lado,

el mandato de Moisés de no añadir ni quitar nada a la ley y, por el otro, los reproches de los fariseos a

los discípulos de Jesús en nombre no de la ley mosaica, sino precisamente de una añadidura espuria a

la misma, “la tradición de los mayores”. Sin embargo, cuando se lee la ley de Moisés en los libros del

Pentateuco se entienden las añadiduras que la historia ha ido haciendo: las normas mosaicas, tanto las

referidas a la pureza ritual como a muchas otras cuestiones, no son tan detalladas como para dar

respuesta a todas las situaciones que la vida plantea en la práctica. En esta como en cualquier ley es

inevitable que se produzcan situaciones dudosas, que la ley no reglamenta con claridad y que requieren

interpretaciones, correcciones o añadiduras. Es así, probablemente, como se generan las “tradiciones

de los mayores”. El problema es que esto puede llevar, y lleva con frecuencia, a un cumplimiento

mecánico de normas puramente externas que acaban apartando del espíritu original con el que nació la

ley. La ley de Moisés, que trata de institucionalizar el acontecimiento salvífico de la liberación de

Egipto y expresa la alianza de Dios con su pueblo, para que aquella salvación se prolongue en la

historia, acabó convirtiéndose en un complejo y asfixiante entramado de normas, imposible de cumplir

para la gente sencilla e iletrada, y que servía más para condenar que para salvar.

¿Cómo entender entonces la exigencia de Moisés de no añadir ni quitar nada, si resulta que esto es un

imposible? Probablemente hay que entenderla de manera más cualitativa que cuantitativa, como la

fidelidad a una ley que no se reduce a una reglamentación externa, sino que es expresión de una

Palabra creadora y salvadora. Cumplir no es ejecutar externa, mecánicamente, sino “cumplimentar”,

llenar, dar plenitud. Y esto, como sabemos, se realiza en Jesucristo, que no ha venido a abolir la ley,

sino a llevarla a perfección (cf. Mt 5, 17). La ley de Moisés es realmente incomprensible y en la

práctica se convierte en opresiva sin esta relación con la Palabra viva de Dios. Ya los profetas tuvieron

que recordarlo continuamente. Y esa misma Palabra se ha encarnado en Jesús y se ha perfeccionado en

la ley del amor. Es posible cumplir y perfeccionar la ley escuchando, acogiendo y poniendo en práctica

esta Palabra cercana, dialogante, comprensible.

Es lo que nos recuerda de manera vívida Santiago en la segunda lectura. La palabra que salva da vida,

nos engendra. Y lo hace desde dentro, pues, como semilla, ha sido plantada en nosotros. Por eso, no

debemos sólo escucharla como si fuera una voz externa y extraña, sino que debemos darle cabida en

nosotros, dejar que nos purifique por dentro y permitir que, desde dentro, guíe nuestras acciones y

nuestra vida. Eso significa ponerla en práctica. Y la puesta en práctica se traduce necesariamente en

obras de amor y misericordia con los necesitados en sus tribulaciones.

Así pues, aunque resulte inevitable que “los mayores”, esto es, la experiencia histórica y los nuevos

problemas que van surgiendo en ella, hagan sus añadiduras y formen sus tradiciones, su validez

dependerá de si sirven a la Palabra, a la vida que esa Palabra engendra, a un mejor cumplimiento y

puesta en práctica de la misma; o si, por el contrario, se convierten en esquemas rígidos de

comportamiento que coartan la libertad y la apertura creativa a la novedad de la historia, y sirven sobre

todo para condenar a los que no se atienen a ellas. En una palabra, el criterio de discernimiento de las

distintas tradiciones es la misericordia.

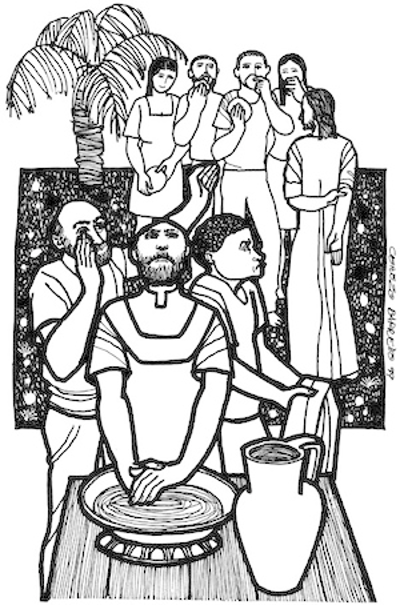

Las críticas de los fariseos a los discípulos de Jesús se centran en esta ocasión en la cuestión de la

pureza ritual, que se había convertido para ellos en algo obsesivo, pero entendido en su sentido más

externo y superficial. Poco que ver con lo nos recuerda Santiago en relación con la acogida y el

cumplimiento de la Palabra: aquí “no mancharse las manos con este mundo” no significa contravenir

elementales medidas de higiene, sino evitar que los criterios de este mundo impidan los frutos de

misericordia de la semilla de la Palabra plantada en nuestro interior. Jesús aprovecha la ocasión para

recordar el origen y la fuente de la impureza religiosa: no las cosas de este mundo, creadas por Dios y

en sí buenas, no el polvo de la tierra ni determinados alimentos, sino las intenciones torcidas del

corazón humano. El origen del mal y la impureza hay que buscarlo en la propia voluntad, en las

motivaciones egoístas y desordenadas. Y Jesús ha venido para sanarnos por dentro, de manera que

podamos actuar hacia fuera de un modo acorde a la voluntad de Dios, que es una voluntad de vida, de

amor, de perdón y misericordia.

Los cristianos tenemos conciencia de que nuestra fe conlleva ciertas obligaciones y de que “tenemos

que cumplir con ellas”. A veces, algunos ven en esto una actitud farisaica que se queda en el mero

cumplimiento externo, y reaccionan diciendo, por ejemplo, que “lo importante no es ir a misa sino ser

buena persona y ayudar a los demás”. Aunque podemos entender estas reacciones, tenemos que tener

cuidado con su unilateralidad. En primer lugar, porque ir a misa y actuar con bondad no son cosas

incompatibles: no sólo porque, cosa obvia, se puede “ir a misa y ser buena persona”, sino porque

participamos de la Eucaristía precisamente para, en unión con Cristo, hacernos mejores personas. Y, en

segundo lugar, porque en esta crítica se cae en el fondo en lo mismo que se critica: se reduce el “ir a

misa” (u otras prácticas cristianas) a una mera formalidad externa, descuidando su verdadero sentido.

Para actuar de acuerdo al espíritu cristiano hay que estar en comunión con Cristo; y esa comunión se

realiza de manera privilegiada en el memorial de su Pasión que él mismo nos mandó realizar; es

posible vivir como Cristo vivió si escuchamos su Palabra y comemos el pan y el vino que son su

cuerpo y su sangre. Es decir, si “ir a misa” se reduce a una formalidad que “cumplimos”, sin dejar que

su significado penetre en nosotros, que nos hace sentirnos justificados y que, además, nos lleva a

juzgar y condenar a los demás, a los que no cumplen, entonces sí, entonces estamos reduciendo el gran

don de la Eucaristía a una “tradición de nuestros mayores”. Pero si, por el contrario, a pesar del

aburrimiento o la pereza que a veces nos embarga, tratamos de hacer de la Eucaristía un encuentro vivo

con la Palabra y la persona de Cristo, entonces estaremos purificando nuestro interior de las maldades

que hacen impuro al hombre, y abriendo nuestro corazón a las buenas obras del amor en las que

consiste la religión pura e intachable.

José María Vegas, cmf